オーロラと磁性

オーロラの爆発と反磁性

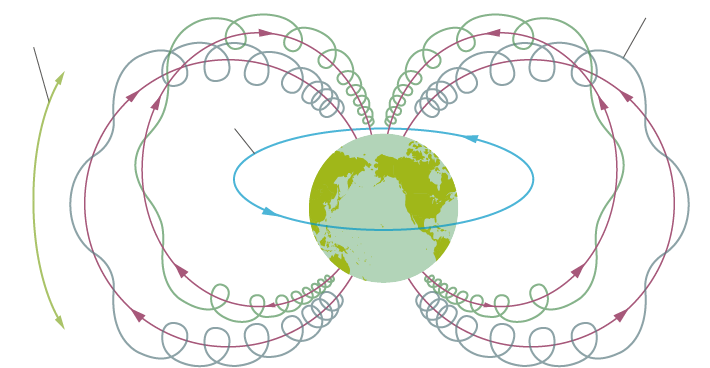

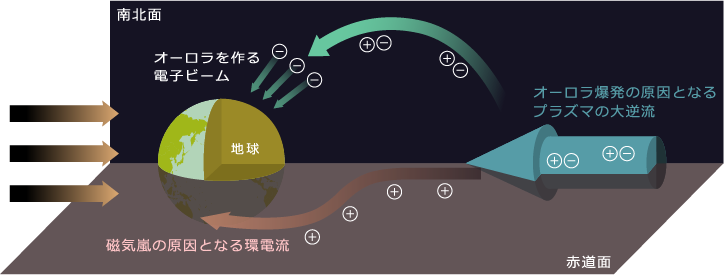

オーロラは、人間を虜にし続けてきた。次回の最終回では、その歴史的な側面に触れながら磁性について話を締めくくる。近年のオーロラ観光で、人々が感動するのは、もっぱらオーロラ爆発の強烈な光である。関連する前回は磁気嵐のプラズマ分布に現れるマクロな反磁性の話をしたが、今回は少しだけミクロな世界に話を戻し、前回と同じ図を使って、磁気嵐ではなく、オーロラ爆発について、考えを掘り下げてみることにする。地球のまわりの宇宙空間では、プラズマは電子や陽子で構成されているが、どちらも地球の磁場を感じて回転運動をしている。これは図1のサイクロトロン運動と呼ばれるものだ。このサイクロトロン運動の回転する向き(左回りとか右回りとか)を忘れた時には、反磁性を思い出すと便利である。つまり、電子でも陽子でも、その回転運動の電流が、磁場を弱めるように回転していることだけ思い出せばよいのである。

この個々の電子や陽子の反磁性は、サイクロトロン運動に対して大きな空間に、電子や陽子が一様に分布している様子を考えれば、個々の回転電流は打ち消しあってしまうため、実際に何か観測されたり、意味を持つことは、一見ありえないように読者は思われるのではないだろうか。しかし、現実問題として、この反磁性に起因する電流が、最先端の磁気圏物理学では最重要プレイヤーになっている。現実世界では、プラズマは一様には存在しておらず、プラズマの圧力が急激に変化する場所が多く存在しているからだ。このような、プラズマ圧に勾配のある場所では、前述のサイクロトロン運動による個々の電流がキャンセルされずに、磁場と直行した方向に、そしてプラズマ圧の勾配にも直行した方向に、マクロな電流が流れる。この電流は、反磁性電流と呼ばれている。

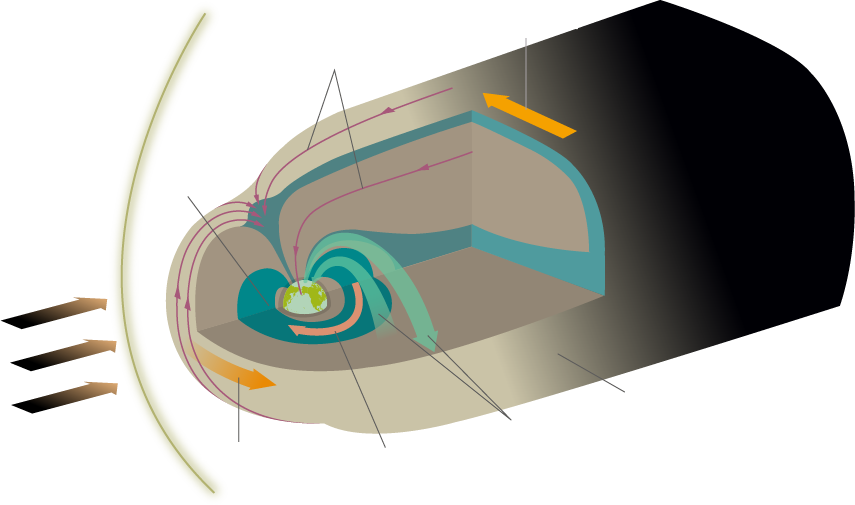

最も簡単な例を挙げておこう。太陽風は、地球の大気には絶対に直接ぶつからない。したがって、よくネットの情報で見かける、「太陽風が大気に衝突して光るのがオーロラ」というのは、少し詳しい人には、よく知られているデマである。地球には磁場があるために、どうしても太陽風が入り込めない領域、磁気圏が形成される。この磁気圏の表面に流れる電流は、図2で説明したように、磁気圏界面電流とも呼ばれている。この電流は、太陽風のプラズマが、地球の磁場の圧力に負けて入り込めなくなる、言い換えれば、太陽風のプラズマの圧力が急激にゼロになる、つまりプラズマ圧の勾配が非常に大きいために流れる電流であり、典型的な反磁性電流なのだ。

なぜオーロラは爆発するのか?というのは50年の謎だったが、スーパーコンピュータを使った最先端のシミュレーションによって、とうとうオーロラ爆発も再現できるようになり、その仕組みも殆ど明らかになった。オーロラ爆発は、磁気圏プラズマの流れが急変する、非常にダイナミックな現象である。したがって、これまでは、図3のように、夜から押し寄せるプラズマの大波の動き自体に急ブレーキがかかること自体(専門用語で慣性電流という)が、オーロラ爆発のエネルギーの源だと考えられてきた。しかし、シミュレーションの教えてくれた答えは、大方の専門家の予想とは違うものだった。なんと、無理をして急に押し込められたプラズマの圧力分布の3次元的な変形が生み出した、巨大な反磁性電流こそが、オーロラ爆発の電流の源だったことがわかったのだ。これが、米国地球物理学会で昨年からニュースになり、専門家たちに衝撃を与えている新しい事実だ。オーロラと磁性という話題は、実は最先端の話なのだ。

国立極地研究所 准教授

片岡 龍峰

-

オーロラの仕組み

Coming Soon