【可持续性和 TDK】

TDK 为何如此认真对待气候变化?(前篇)

世界各地关于升温、暴雨、飓风、台风以及其他异常天气事件的报道层出不穷,这加剧了人类对于全球变暖等气候变化的危机感。引发全球变暖危机的直接因素是全球范围内的温室气体(主要是二氧化碳)增加。TDK 致力于从生命周期的角度,即从原材料的使用到产品的使用和废弃,全方位降低对环境的影响。本篇文章分为两部分,主要介绍气候变化问题的全球趋势,以及 TDK 为应对气候变化所采取的行动。

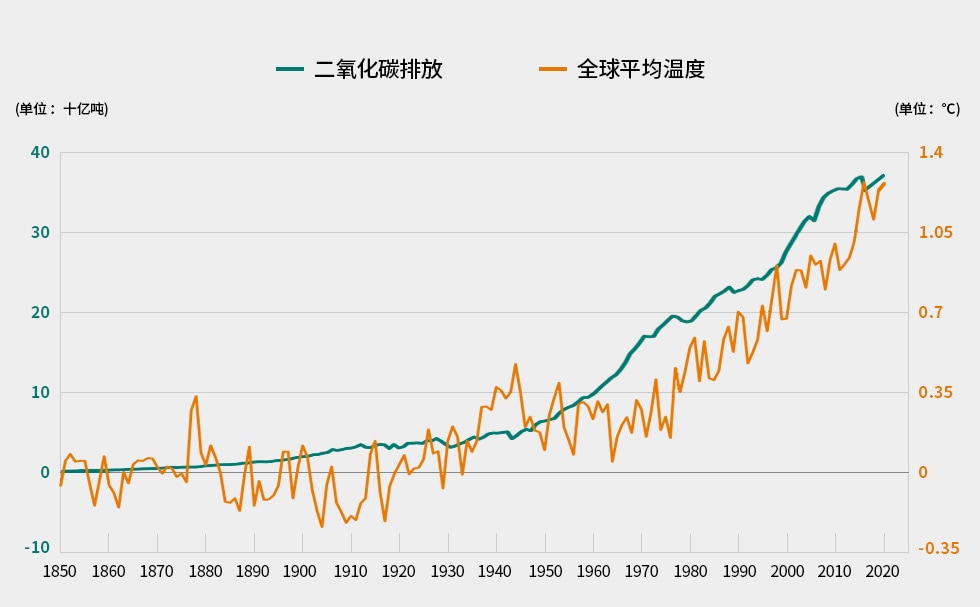

二氧化碳排放和全球变暖之间的关联

自十八世纪工业革命以来,人类越来越依赖于将化石燃料作为能源。在过去四十年间,全球碳排放量翻了一番。发达国家长期依赖煤炭、石油、天然气作为支持经济发展的能源,如今已经对地球造成了严重负担。联合国政府间气候变化委员会 (IPCC) 指出:“毫无疑问,是人类自己造成了全球变暖。”全球变暖不仅仅只是气温上升,还会引发极端的天气现象,如暴雨、山火、干旱和低温等,所有这些问题都会对我们的生活产生重大影响。

全球二氧化碳排放和平均温度的推移

资料来源:全球碳项目和 IPCC 第六次评估报告(图表根据其数据独立制作)

国际社会一直在动员各方力量应对全球公认的社会性问题——全球变暖。2015 年 12 月,在法国巴黎举行的《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)第 21 次缔约方大会 (COP21) 上通过了《巴黎协定》。该协定旨在要求所有签署国将工业革命以来的温度上升限制在 2℃ 或以下,并在 21 世纪下半叶实现低碳社会。日本政府也宣布了在 2050 年实现碳中和的目标,制定了“绿色发展战略”并推动可再生能源的使用。

减少工业活动中的二氧化碳排放至关重要

除了政府的倡议外,工业在对抗全球变暖的斗争中扮演着至关重要的角色。温室气体(包括二氧化碳)主要来自工业部门,占据了日本国内排放量的约 35%。(资料来源:日本环境部门,2021 财年温室气体排放和吸收报告)特别是在制造业,不仅生产过程会大量使用化石燃料,在使用卡车和飞机的运输和物流领域也同样如此。废弃物处置过程也会消耗大量能源。包括TDK在内的制造业应通过提高能源效率、向可再生能源过渡和开发节能技术,来积极减少二氧化碳排放。

TDK 为减少二氧化碳排放所做出的贡献

2016 年,TDK 制定了TDK 环境愿景 2035,力求从生命周期的角度将二氧化碳排放强度*1 减少一半(基准年:2015 财年)。此外,TDK 还设定了 2050 年实现净零碳排放的目标,并正在实施多项举措。具体的例子如下所述。

●生产据点

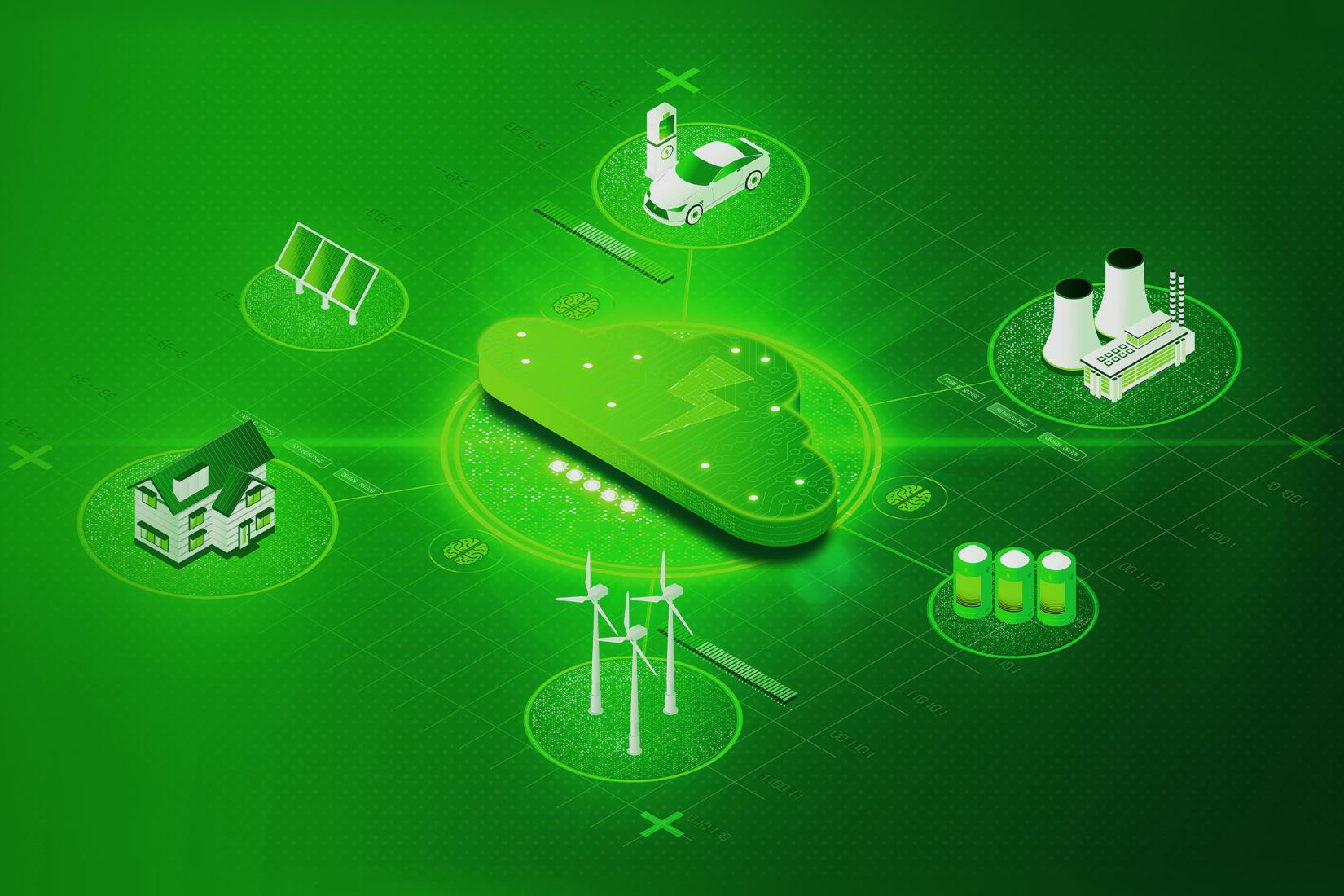

TDK 正在通过两个途径努力降低其制造基地的二氧化碳排放:有效使用能源和扩大可再生能源的使用。作为 TDK 集团的重要课题,“有效利用能源和扩大可再生能源的使用,力求在 2050 年实现净零碳排放”政策成为一项重要指导方针,指引 TDK 推动整个集团以与制造活动密切相关的方式减少碳排放。

●通过 Scope 3 范畴的倡议减少二氧化碳排放

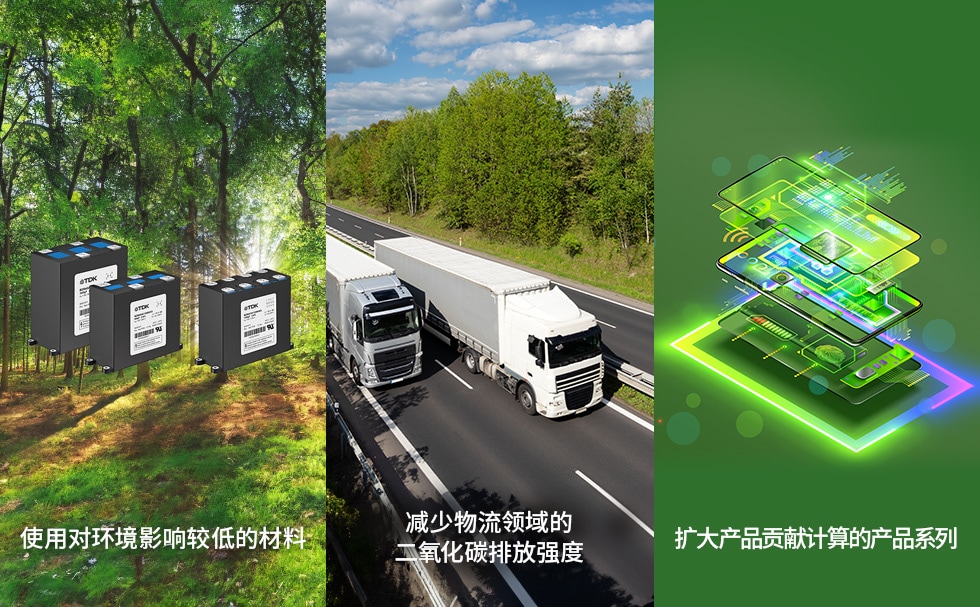

TDK 致力于通过特定范畴的倡议*2,减少自身温室气体排放 (Scope 1)、业务活动中能源使用引发的间接排放 (Scope 2) 以及供应商和产品用户 (Scope 3)对环境的影响。这包括推动使用对环境影响较低的材料的生产规范,促进实现循环经济,减少运输和物流方面的二氧化碳排放,以及扩大采用产品贡献计算的产品系列,从而使TDK 电子组件提高成品能效的程度可视化。

专注于 2050 年实现净零排放的目标

TDK 正在通过向可再生能源过渡和减少能源使用来应对气候变化。TDK 可持续发展推进本部负责推动可再生能源在 TDK 整个集团的使用,其安全环境Grp. GM Jason Mizell 表示:“TDK 正在为造福子孙后代而投资。我们致力于减少温室气体排放,降低我们对气候变化和环境的影响。我们还在业务经营中实施循环经济活动。最终,我们希望成为可持续发展领域的全球先进企业。”

TDK 正在依据环境管理体系 (EMS) 展开业务活动,这是一个以总裁为最高领导的综合架构。此外,每一位员工都致力于在整个供应链范围内,按照具体目标减少二氧化碳排放。TDK 力求通过这些努力,在 2035 年之前将其二氧化碳排放强度减半,并在 2050 年实现净零碳排放。通过稳步地推进这些工作,TDK 正在为解决气候变化这一重大挑战做出贡献。

TDK 的可持续事业

术语

- 二氧化碳排放强度:对公司在各个领域的活动排放的二氧化碳总量按对应单位进行衡量。TDK 根据每单位收入的二氧化碳排放量设定减排目标。

- Scope 1、2 和 3:与业务活动相关的温室气体排放按范畴分类。Scope 1 指的是工业流程及其燃料使用引起的直接排放。Scope 2 指的是因为使用企业采购的电力、热能等引起的间接排放。Scope 3 指的是 Scope 1 和 2 之外的间接排放(上游和下游合作伙伴和用户的排放)。